第一話

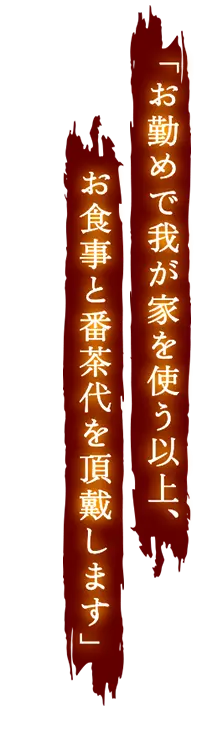

江戸の町で頻発する不審な火事、“狐火”。人々は恐怖に震えていた――。

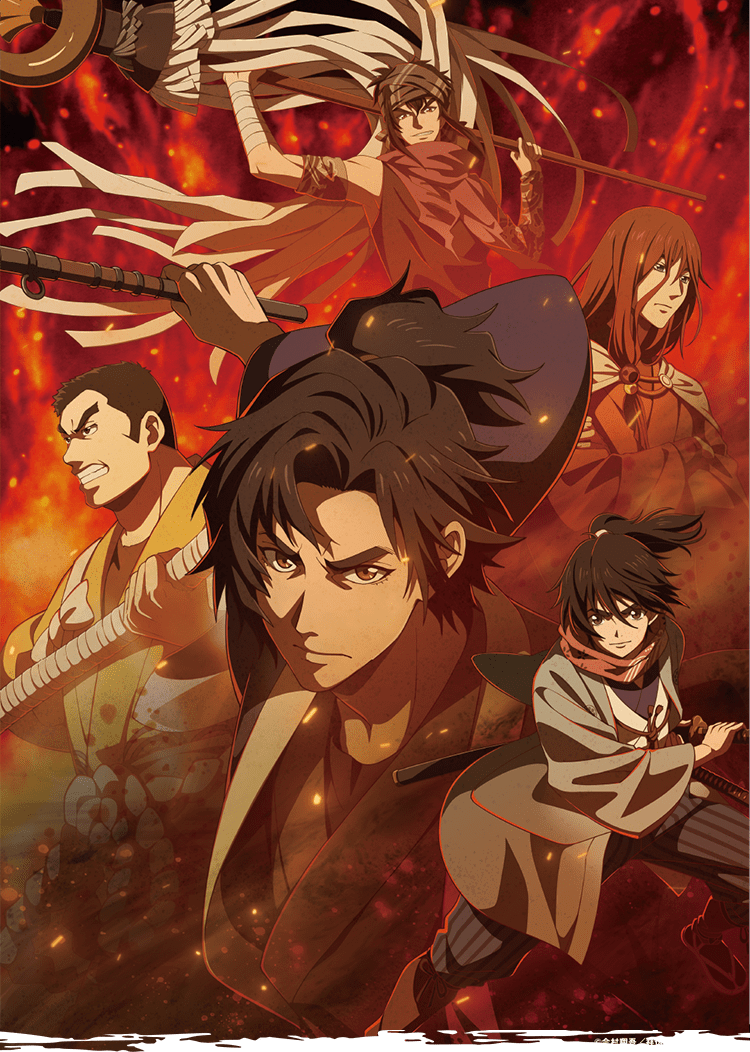

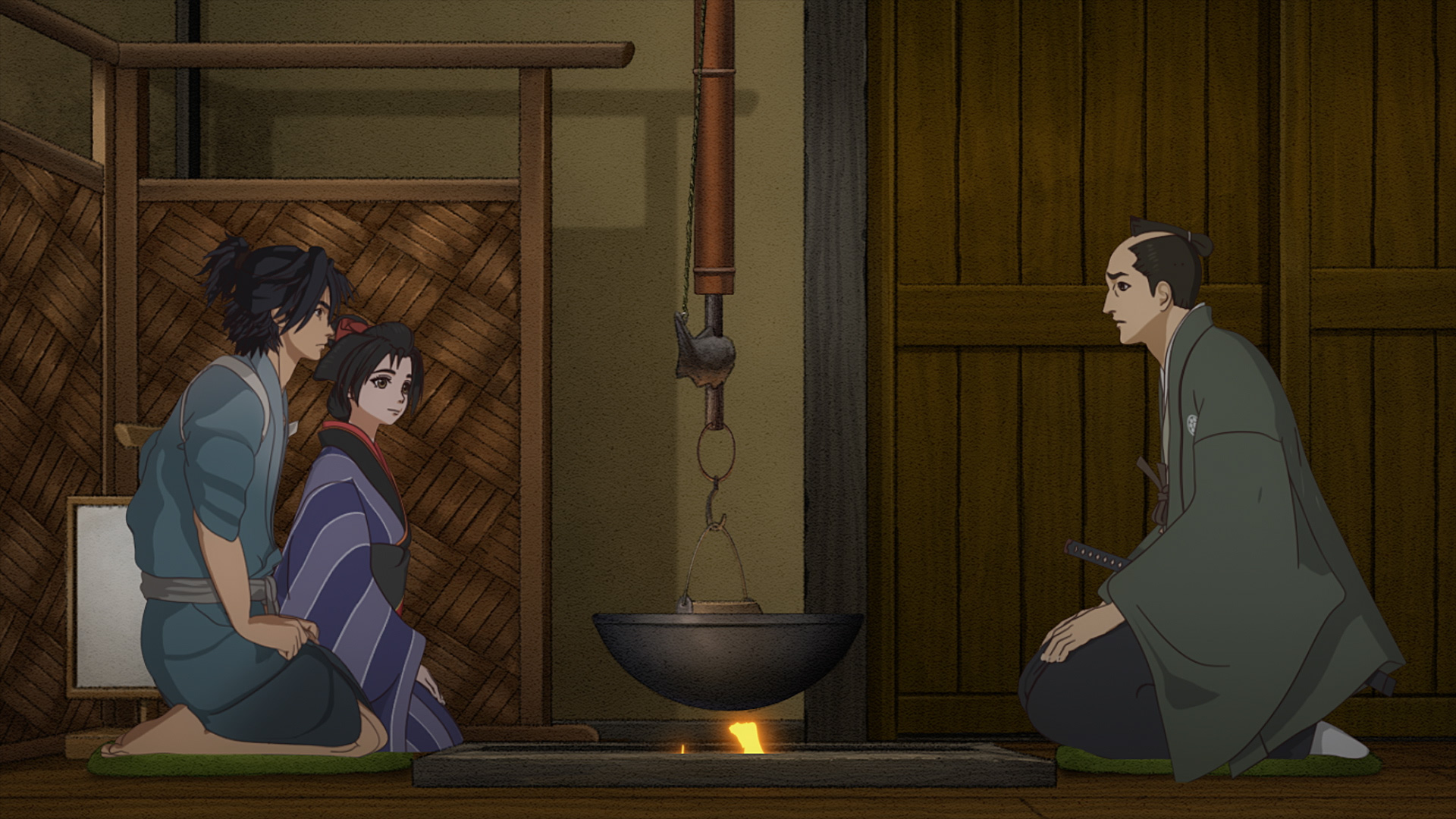

そんな中、かつて“火喰鳥”と称される凄腕の侍火消だった男『松永源吾』は、とある事情を抱えて挫折し、郊外でひっそりと暮らしていた。そこへ新庄藩の藩士・折下左門が現れ、壊滅状態にあるという新庄藩火消組の再建を源吾に依頼する。迷いながらも、妻・深雪の後押しにより、源吾は再び炎の中へと戻ることを決意する。

第二話

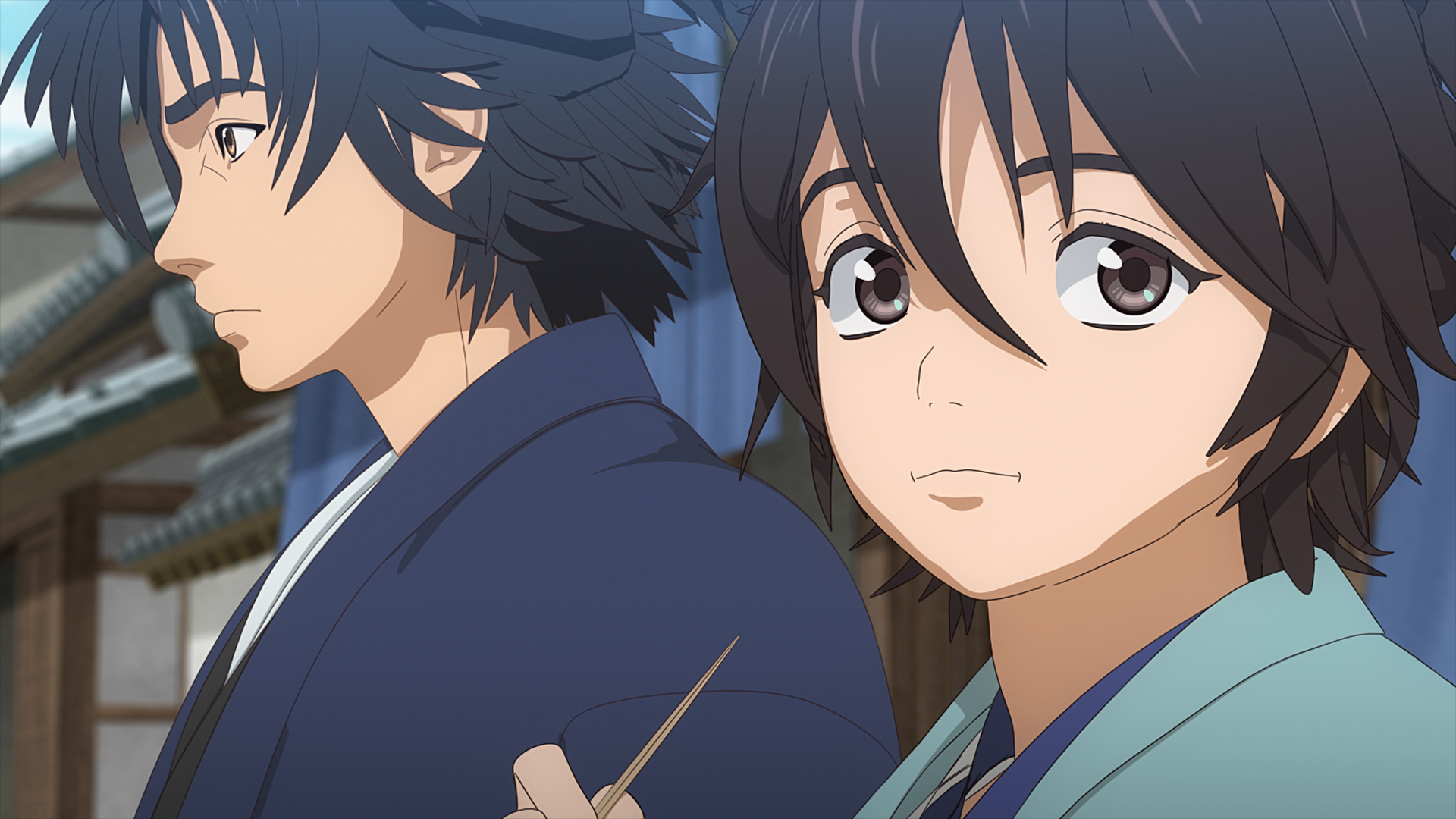

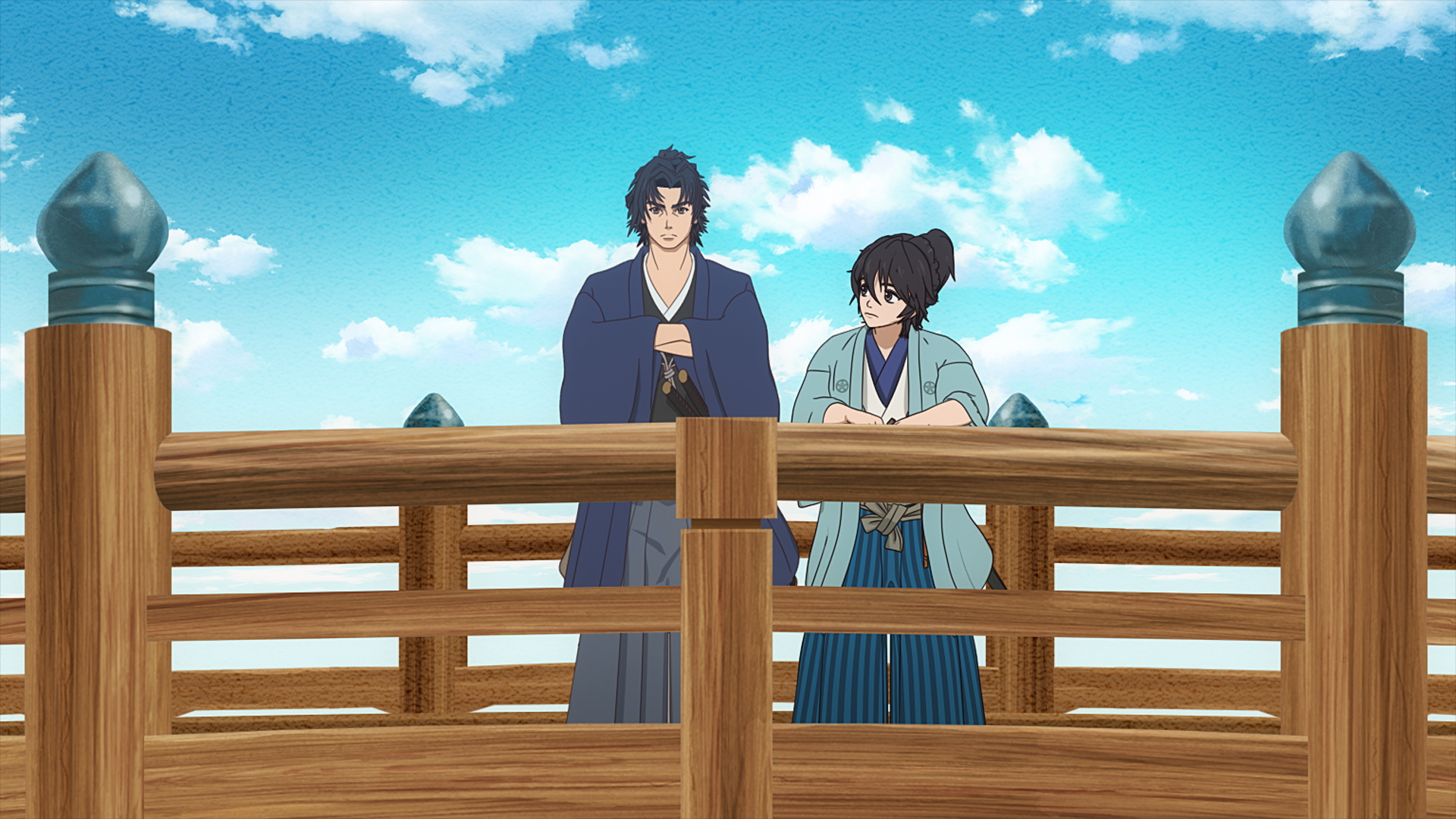

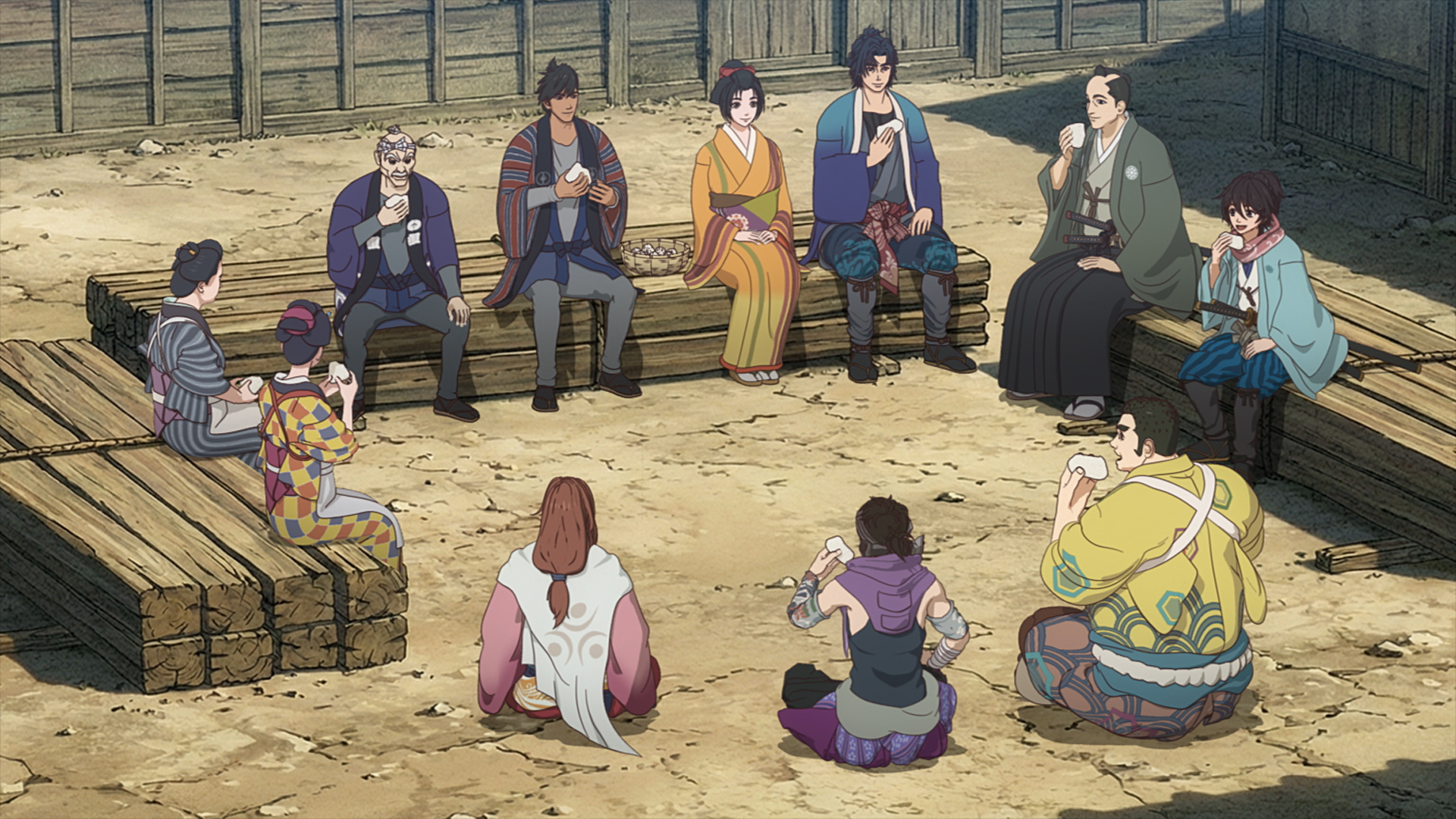

新庄藩火消組の頭取となった源吾と副頭取の『鳥越新之助』は、絶対に必要な人材である“壊し手”を探していた。

源吾と新之助は、相撲興行の行われる神社で、相撲取りの『荒神山寅次郎』と出会う。

かつて鬼気迫る取り組みを見せ、怪力無双の人気力士だった寅次郎は、怪我と迷いから力を失っていた。

寅次郎の引退がかかる、弟弟子・達が関との大一番の最中、近隣で火災が発生!

源吾らが観客を救うべく走る中、寅次郎も再び闘志を燃やす。

第三話

源吾は、火消の花形“纏持ち”として、町火消に組に属する甚助の引き抜きを計画。

その交渉の場に軽業師の若者『彦弥』が、「金を返せ」と突然殴り込んできた!

幼なじみのお夏の借金を肩代わりし追われる身となっていたのだが、その尋常ならざる身の軽さ、華のある振る舞いに、源吾は彦弥を仲間に入れようとする。

そんな中、お夏に危機が……。

彦弥は命の危険を顧みず救助に向かう。

第四話

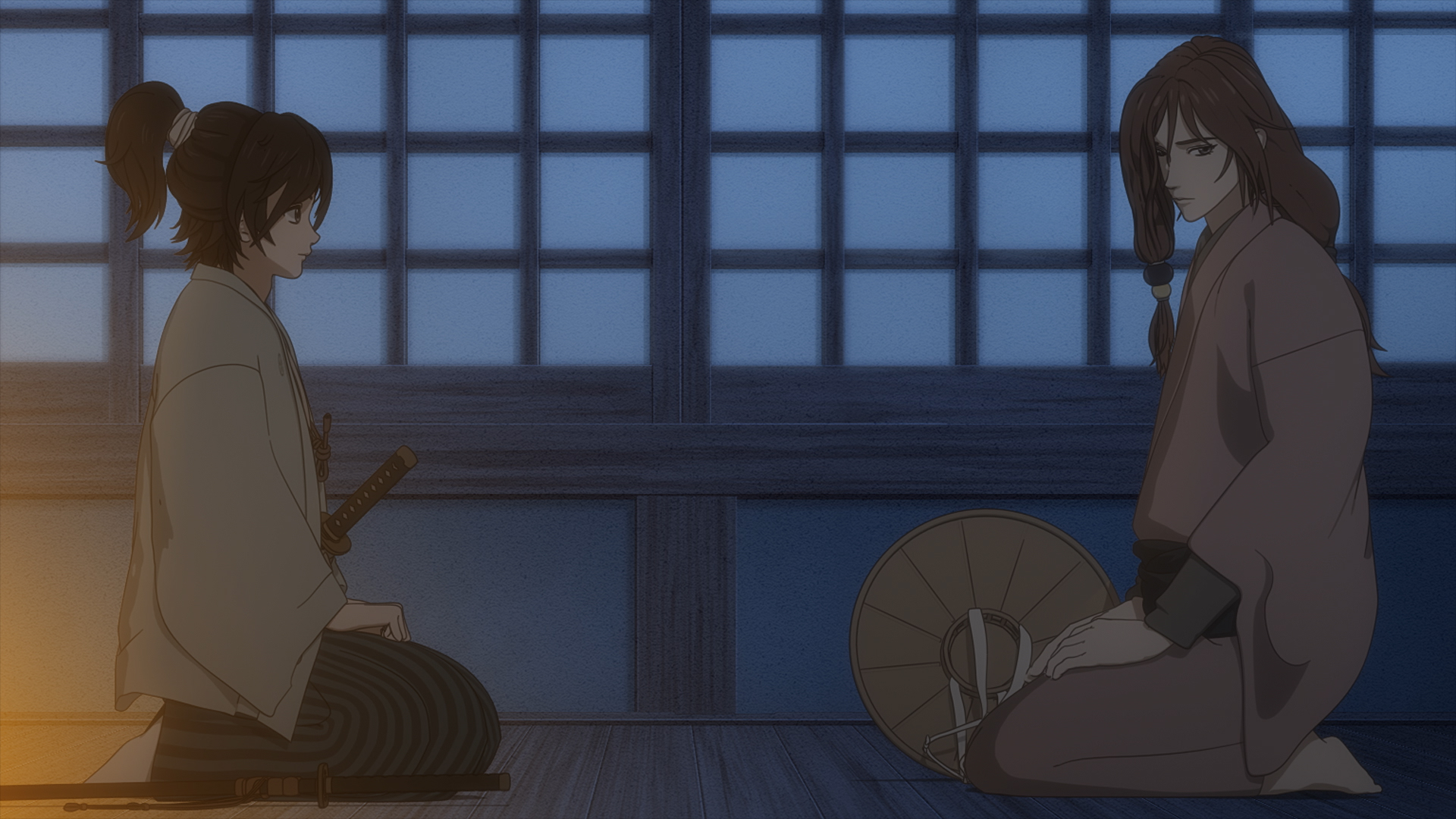

源吾は、かつての仲間であり“風読み”の達人、加持孫一の消息を追う。仲間とともに向かった先で出会ったのは、孫一の息子『加持星十郎』。

彼は自らの血筋に複雑な想いを抱き、人との関わりを避けて、天文学一筋に生きていた。

「命を無駄に散らした」と父親をさげすむ星十郎だったが、源吾のまっすぐな言葉と、新之助の信念に触れるうち、父の生き様と向き合いはじめる。

第五話

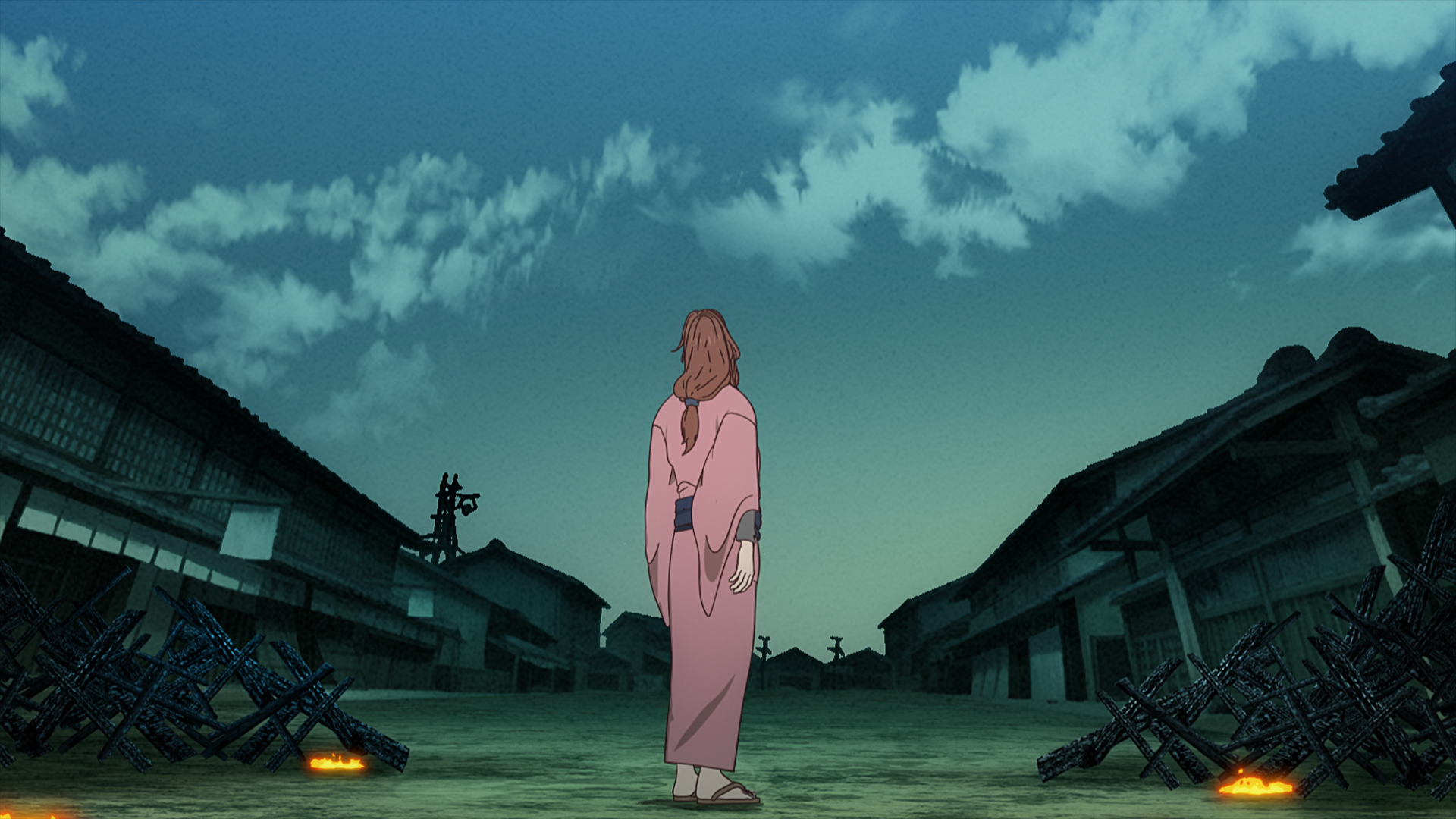

強風吹き荒れる夜、蕎麦屋・小諸屋で謎の爆発火災が発生。源吾たちは現場へ急行するが、店内には動かせぬ病の女将と彼女を見守るお鈴の姿があった。

風向きの変化と再びの爆発の危険が迫り、森羅万象に通じ、火の動きを読む“風読み”が必要だった。源吾は星十郎を迎えに走る。星十郎は葛藤を乗り越え、命を救うために小諸屋へ。

燃え盛る炎の中で、命の重みと絆が交錯する熱き救出劇がはじまる。"

第六話

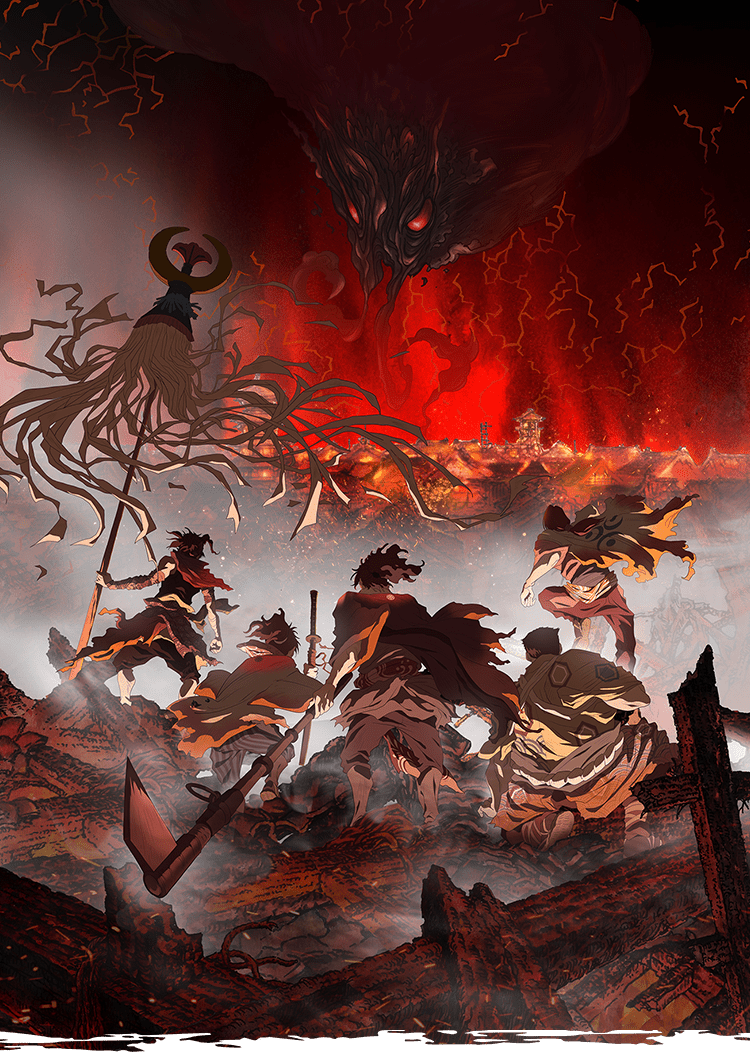

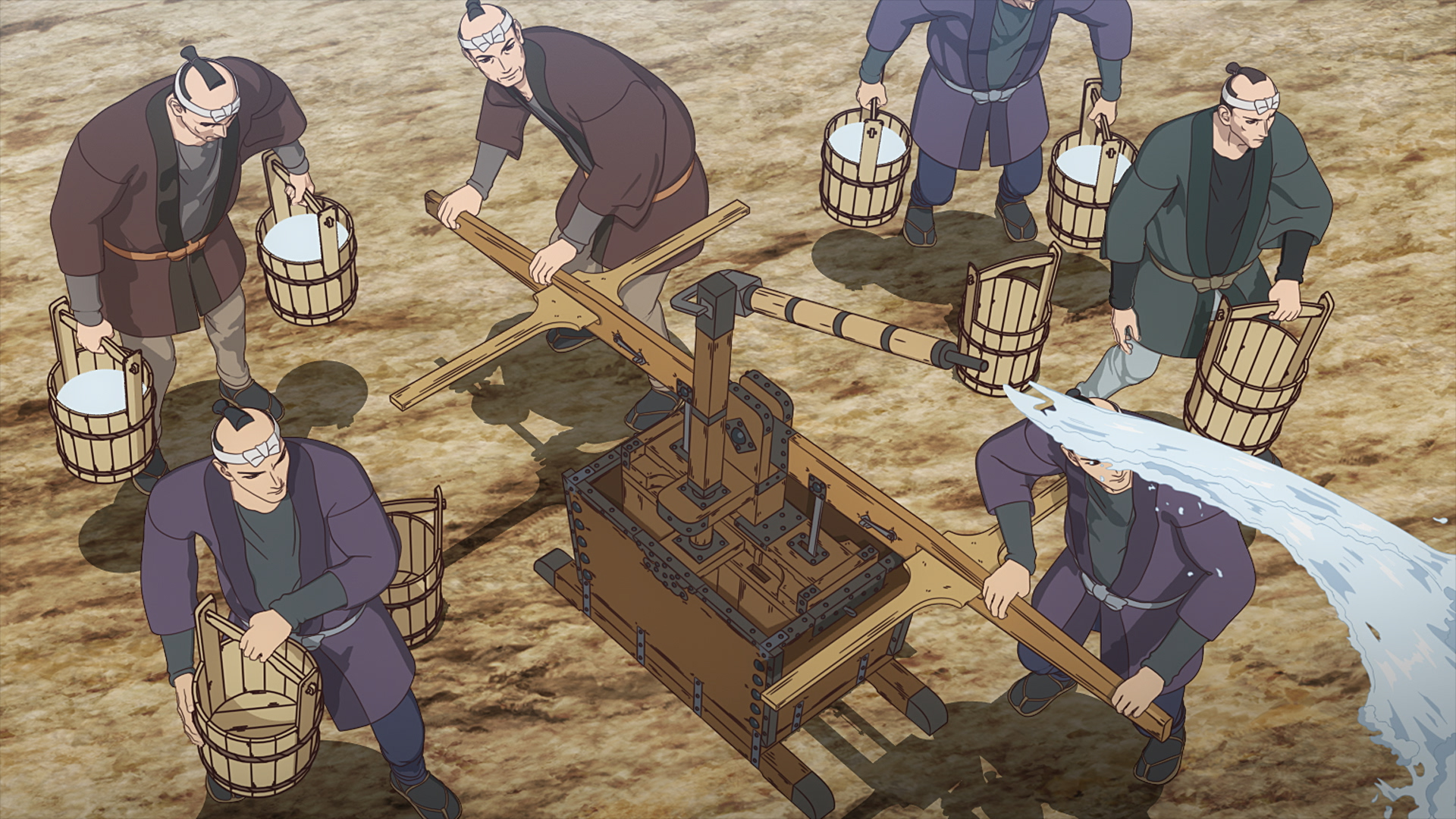

空気が乾き、北風吹きすさぶ江戸の冬、大火が四ツ谷の町を襲う!

“ぼろ鳶組”の前に立ちはだかるのは、江戸一番の人気と実力を兼ね備える火消組、“加賀鳶”。

「寺社を守るのが我らの誇り」「命を守るのが、火消の本分だ!」激突する二つの信念。燃える紙問屋へと飛び込んだ源吾に、心の傷となった火への恐怖が再び襲いかかる!

転がる“鐘”が運命を変える。

第七話

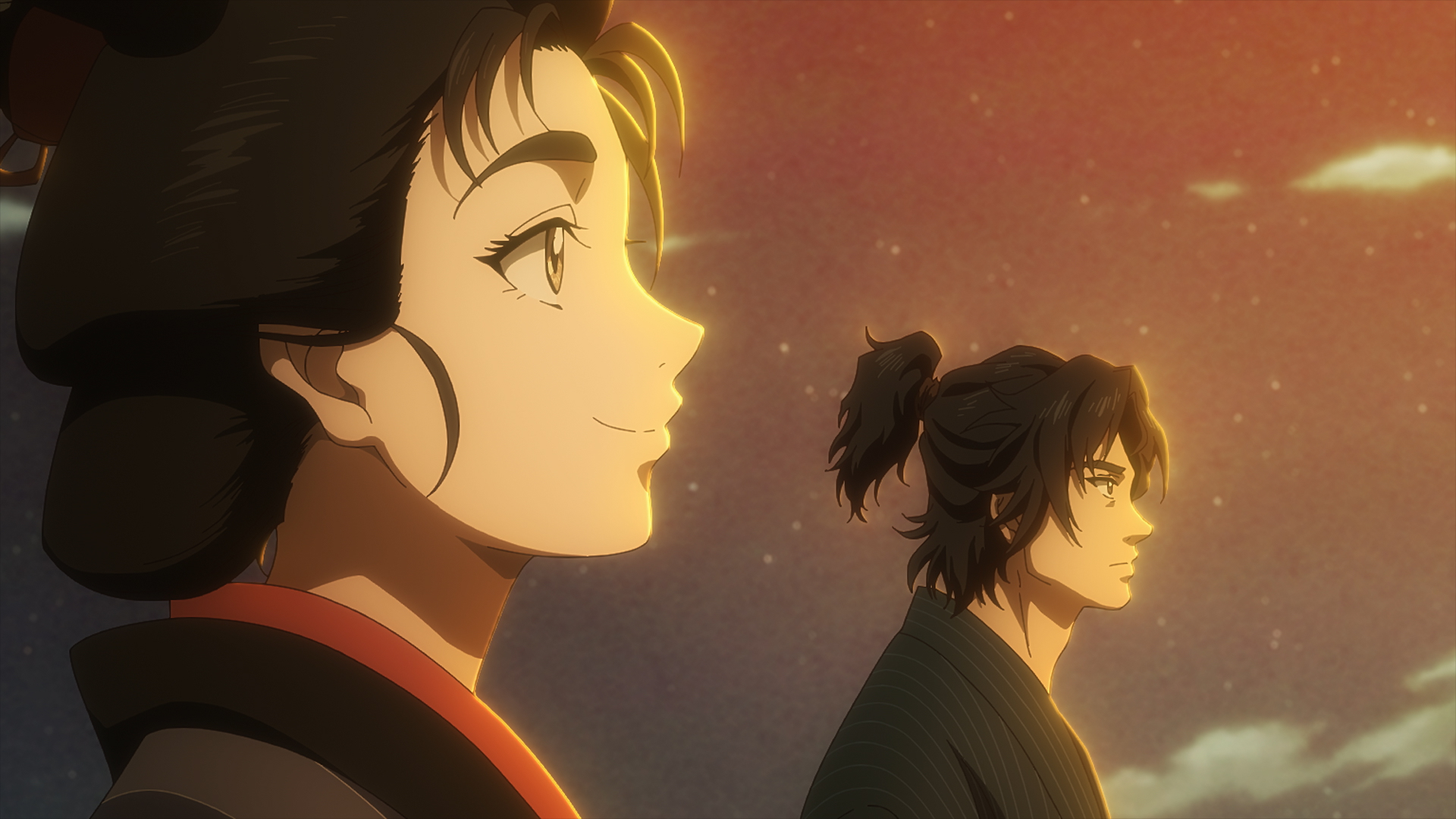

“ぼろ鳶組”は、被災した小諸屋の復旧を手伝う。その帰り道、源吾と妻・深雪は七年前の“あの日”を思い出す。当時、飯田町定火消の頭だった源吾は、仲間と溝ができていた。

そんな中、深雪の父・右膳の屋敷が火事に!助けに向かった源吾だが、仲間たちがとった行動で窮地に立たされる。

この火事こそが、源吾が火消を辞めるきっかけだったのだ。

第八話

江戸の町で、青白い炎を上げる謎の火事が連続して発生。源吾たちは現場に残された“狐”の印から、正体不明の放火魔“狐火”の存在を知る。

星十郎は放火の手法を、燃える風・瓦斯によるものと見抜くものの、裏では“狐火”が不気味に笑い、さらに凶悪な陰謀を進めていた!